媽祖

(まそ)

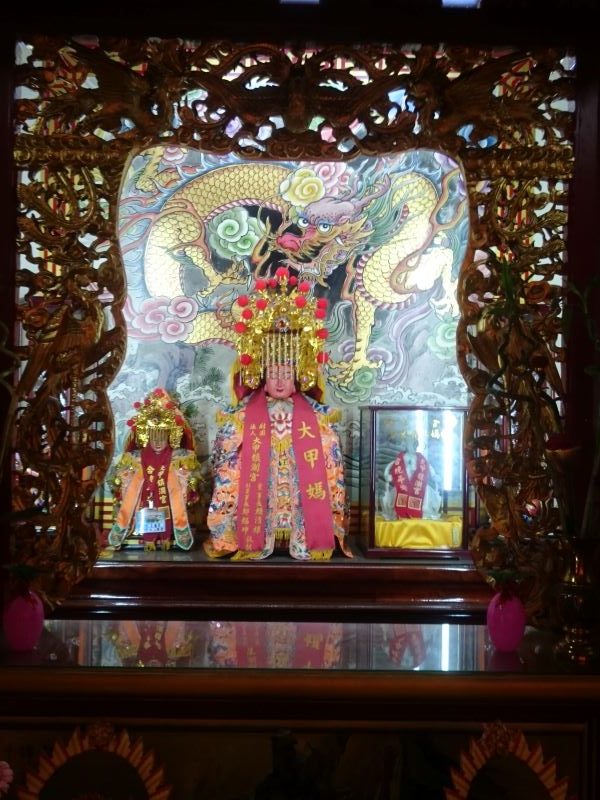

中国大陸沿海部や台湾、世界各地の華人社会において広く信仰される女神。天上聖母(てんじょうせいぼ)や天后(てんこう)、天妃(てんぴ)など多くの尊称で呼ばれる。元来は航海や漁業の神であったが、時代が下るにつれ健康祈願などさまざまな願いを受け入れる慈愛の神となっていった。通常は、日本の鬼に似た、赤い体の順風耳(じゅんぷうじ)と緑の体の千里眼(せんりがん)という神を従えている。

伝承によれば、元々は福建省南部の湄洲(びしゅう)島で北宋初期に生まれた地方官吏の娘・林黙(りんもく)であったという。幼い頃より聡明であった林黙は、やがて道教の秘法を得て、雲を動かし海上を飛び回れるようになったが、若くして天界へ昇ったと伝えられる。のちに難破した船を安全な航路へと導いたなどの伝承が民間で広まっていった結果、歴代王朝から「天妃」「天后」などの尊称を贈られて敬われるようになった。 媽祖は航海の安全を守ると信じられていたため、台湾や東南アジアなど海を越えて移住していった華人移民たちは、媽祖の護符を携えることが多く、移住先でも神像を作って生活の安全を祈るようになった。媽祖の誕生日とされる旧暦三月二十三日の頃には、南部の雲林県にある北港朝天宮はじめ各地の有名な廟に参拝者が詰めかけご利益を得られるよう祈る。台湾では個人宅や地方の廟など各地で広く祀られる神であり、台湾を代表する神として西門町の「林黙娘(リンモーニャン)」のようにマスコット化されてポップカルチャーに取り入れられることもある。日本にも媽祖の信仰は伝播しており、中華街の廟で祀られているほか、近世の漁師たちが信仰を受け入れたことから、現在も茨城や青森に「天妃様」を祀る神社が残っている。

もっと知りたい方のために

・二階堂善弘『中国の神さま 神仙人気者列伝』(平凡社新書)平凡社、2002年

・朱天順『媽祖と中国の民間信仰』平河出版社、1996年